广东省科学院微生物研究所首次揭示中国野生蛹虫草迁徙模式

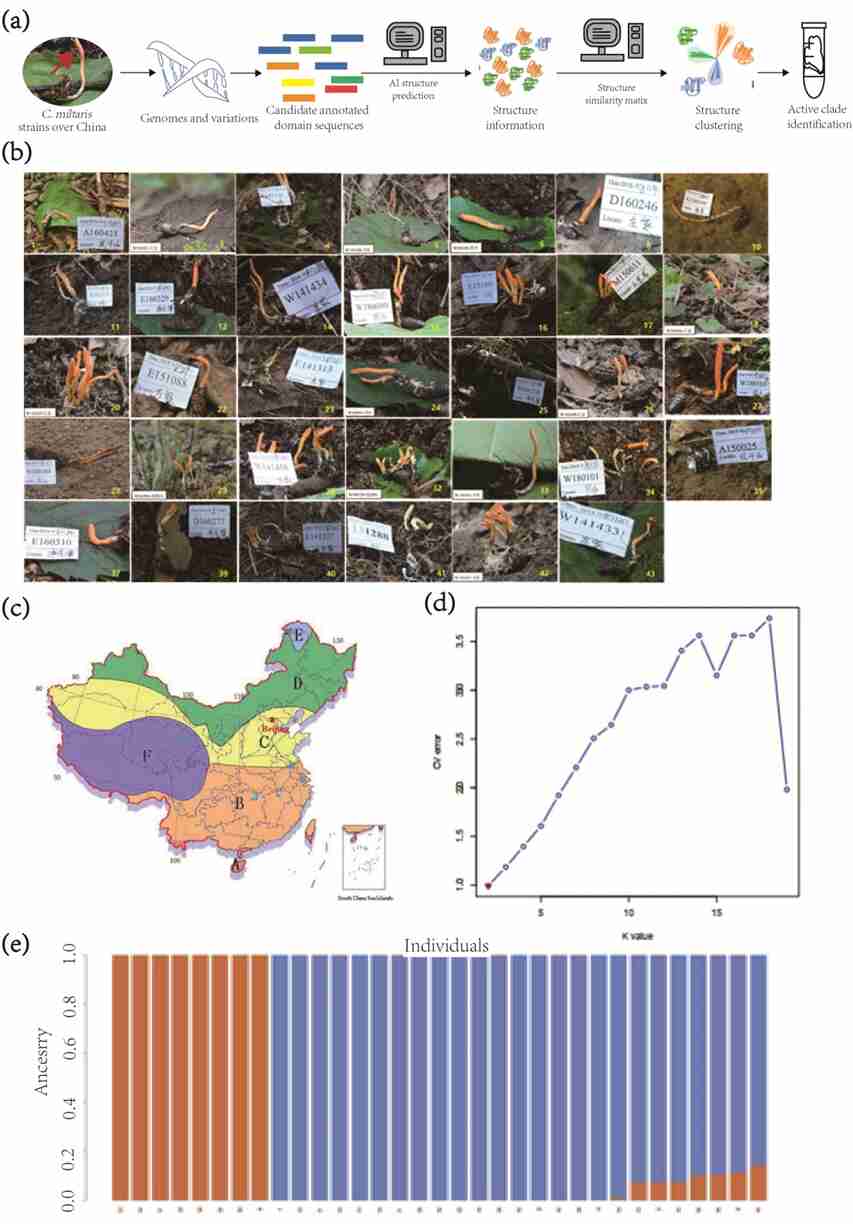

近期,广东省科学院微生物研究所食用菌研究发展中心在农业权威期刊《Agriculture》上发表了研究论文《Genomic Inference Unveils Population Bottlenecks and a North-To-South Migration Pattern of Wild Cordyceps militaris Across China》(《新研究揭示野生蛹虫草的种群瓶颈及其自北向南的迁徙谱式》),报道了该所过去10多年间从全国亚热带、中温带、暖温带的广阔空间采集到的野生蛹虫草菌株,针对43株代表性菌株开展重测序,对种群结构、种群历史及胞嘧啶脱氨酶特征进行分析,新发现该物种在野外经历了多次种群危机,自北向南的迁徙模式,胞嘧啶脱氨酶结构被分为8个具有独特且结构保守的功能域的进化支,为开发可调碱基编辑器提供了新的可能性。

在前期的研究中,该所胡惠萍正高级工程师带领研究团队从野生蛹虫草菌种中选育了高产虫草素与高产虫草多糖菌株,验证了有性交配平衡是子实体形成的关键,发现了“分别保藏-平衡配对”的菌种防退化栽培新方法,通过动物实验证明了蛹虫草及其活性物质虫草素可通过下调尿酸转运蛋白URAT1降低血尿酸水平。

在此基础上,该研究进一步解析了蛹虫草群体动力学演变及迁徙模式,揭示了基因组变异如何驱动功能多样性,为蛹虫草资源开发及新型碱基编辑工具的设计提供了理论依据。

该所雍天乔博士、刘远超博士、蔡曼君博士为共同第一作者,胡惠萍和雍天乔为通讯作者。

相关论文链接:https://www.mdpi.com/2077-0472/15/7/686

附件下载: